Leinengewebe - welche sind die nachhaltigsten? Teil 1

Leinengewebe, das sagt sich so einfach. Hinter diesem einen Wort stehen Jahrhunderte von Fachwissen und handwerklichem Geschick, eine unglaublich große und zugleich verwirrende Vielfalt an Begriffen zur Bestimmung von einzelnen Leinentextilien, unterschiedlichste Qualitäten, variierende Stoffgewichte und etliche Webverfahren. Manchmal nennt sich das Gewebe auch Leinen, hat jedoch nicht viel mit Leinen zu tun.

Um das Leinen für meine Näh- und Stickprojekte zu nutzen, das dem nachhaltigen Gedanken aus meiner Sicht am ehesten entspricht, bin ich wie Kinder im Sandkasten vorgegangen: Alles aufs Sieb legen und so lange daran schütteln, bis der ganze Sand heruntergerieselt ist und die echten, aufgesammelten Schätze zum Vorschein gelangen.

Leinengarne | Foto von Bea Marciniak auf Unsplash

Da ich ausschließlich mit Gewebe aus Volleinen arbeiten möchte, war das sieben – für mich als nähende und stickende Hobbyista – am Anfang noch recht leicht.

Aus einer möglichen Auswahl sind zunächst einmal alle Gewebe herausgepurzelt, die das Wort Leinen nur im Namen führen, oder schon in ihrer Bezeichnung erkennen lassen, dass sie nur Mischgewebe sind oder denen als Vollleinen nachträglich eine Behandlung zuteil wurde, die es im Grunde nicht braucht – wofür aber zusätzliche Wasser-Ressourcen verschwendet werden. Wieder im Sand liegen daher nun:

Halbleinen (mit Baumwolle gemischt), Grasleinen (auch Chinaleinen genannt, ist kein Leinen, sondern ein feines Tuch aus Ramie, welches auch als Chinagras bekannt ist), Gminder Leinen (ist ein Baumwollstoff in Leinwandbindung), Leinennessel (wurde früher aus Brennnesselfaser hergestellt, ist heute mehrheitlich aus Baumwolle), Leinen-Frottée (eher für den Badbereich und heute zumeist mit hohem Baumwollanteil), Linon (ein Versuch Leinen mit Baumwolle zu kopieren), Crash-Leinen (das natürliche Knittern von Leinen ist schön, das nachträglich mechanisch hinzugefügte überflüssig; eine Ausnahme für mich bildet Leinen, das derart mit Bimsstein nachbehandelt wurde),

Leinentrikot (das französische Verb ‚tricoter‘ (stricken) weist schon darauf hin, dass wir es hier nicht mit Webware zu tun haben. Trikots, auch bekannt als Jersey, sind entweder Strickware (mit der Hand oder mit Maschinen hergestellt) oder Wirkware (maschinell produzierte Kulierwirkware oder Kettwirkware). Sie sind im Gegensatz zu Webware elastischer und weicher; als sogenannten Stretch enthalten sie jedoch oftmals die Chemiefaser Elasthan. Es gibt Leinenjerseys und auch Leinensweatshirtstoffe, doch auch sie bestehen nur anteilig aus Leinen, ihr Hauptbestandteil ist meistens Baumwolle und Elasthan ist ebenso beigefügt. Update: Ich habe inzwischen Leinenjerseys gefunden, die zu 100% aus Leinen bestehen!

Auf meinem Sieb liegengeblieben sind immer noch eine ziemlich große Menge an Begriffen, die mit Leinen in Zusammenhang stehen bzw. stehen können, wie

Leinen-Köper, Leinen-Kreuzköper, Leinen-Panama, Leinen-Jacquard, Leinen-Madras, Leinen-Atlas, Leinen-Drell, Leinen-Damast, Leinen-Rips, Käseleinen, Leinen-Fischgrat, Leinen-Tweed, Leinen-Pepita oder -Glenschek oder -Hahnentritt, Leinen-Voile, Leinen-Gaze, Batistleinen, Fischerleinen, Bauernleinen, Leinenjeans, Leinentransparent, Schaftkaro, Leinen-Twill, Leinen-Serge, Leinen-Barchent, Leinen-Gabardine, Leinen-Krepp und womöglich einige mehr, denn diese Aufzählung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.

Um zu verstehen, worum es sich bei den einzelnen Arten von Leinengewebe handelt und auch um später aus Umweltaspekten weiter sortieren zu können, führte für mich kein Weg daran vorbei, mich eingehender und tiefer mit diesen Bezeichnungen zu befassen.

Eine echte Fleißarbeit wie sich herausstellen sollte, denn es galt zunächst einmal einen intensiven Blick auf die Art und Weise wie ein Stoff gewebt wurde, zu werfen.

Welche Bindungen von Gewebe aus Leinen gibt es?

Als Bindungen bezeichnen Weber/innen die Technik Kett– und Schussfäden systematisch so zu verkreuzen, dass aus einer gewissen Weise der Fadenverkreuzung letztendlich die gewünschten Gewebe entstehen.

Heutzutage sind diese Bindungen standardisierte und in DIN-Normen definierte Arten von Fadenverkreuzungen. Tausende von einzelnen Fäden werden dabei mittels dieser Verkreuzungen von Kette und Schuss – einer vorgegebenen Ordnung und Systematik folgend – zu einer ganzen Gewebefläche zusammengefügt.

Es sind die Bindungen, die die Eigenschaften eines Gewebes maßgeblich mitbestimmen, also ob es eher fest, starr, locker, weich, glatt, schmiegsam, fließend, glänzend, füllig oder ein anderes charakteristisches Merkmal aufweisen soll.

Die drei Grundbindungen von Gewebe und ihre Ableitungen

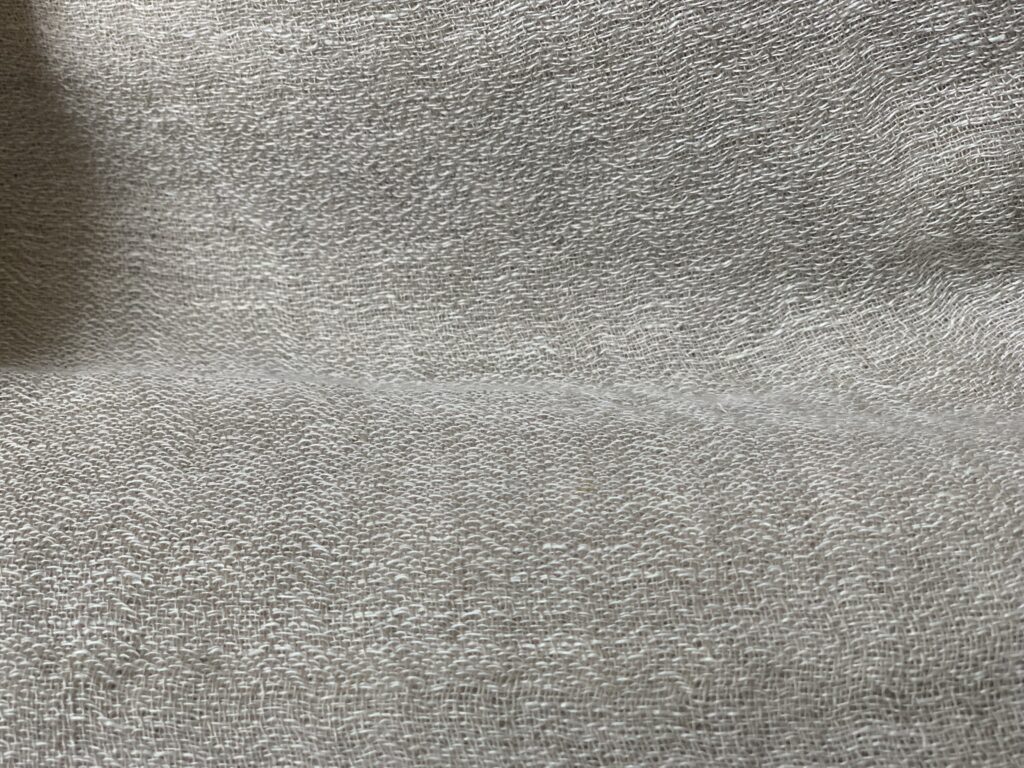

Makro-Aufnahme von handgesponnenem Leinengarn in Leinwandbindung | Alamy Stock Foto

Die Leinwandbindung

Sie ist die wohl älteste und einfachste Grundbindung. Bei der Leinwandbindung werden Kett– und Schussfaden immer abwechselnd miteinander verkreuzt. Eins auf, eins ab, eins auf, eins ab usw. – sodaß die Struktur einem Schachbrett ähnelt. Leinwandbindige Stoffe haben nicht so viel Glanz wie andere Bindungen, dafür sind sie gleichseitig, d.h. beide Seiten des Gewebes haben das gleiche Aussehen. Sie sind fest und haltbar, mitunter etwas starr.

Der Name Leinwand stammt aus dem mittelhochdeutschen līnwāt (Leinengewebe), welches sich dann in der neuhochdeutschen Zeit zu līngewant (Leinengewand) umgebildet hat (11. Jahrhundert) und in seiner heutigen Form seit dem 16. Jahrhundert verwendet wird. (Quelle: Wiktionary)

Die Köperbindung

Verlaufen die Bindungspunkte eines Gewebes diagonal und verfügt der Bindungsrapport über mindestens 3 Kett- und 3 Schussfäden (von denen jeweils zwei gehoben und einer gesenkt wird) sprechen wir von einer Köperbindung. Bei dieser Bindungsart läuft der Schussfaden unter zwei Kettfäden und legt sich über den nächsten usw. In der nächsten Schussreihe versetzt sich der Bindepunkt, also das Absenken des Schussfadens, um einen Kettfaden. Dadurch bildet sich ein diagonaler Grat.

Im Gegensatz zur Leinwandbindung bindet also nicht jeder Faden gegen seinen nächsten und so können sich Kett- und Schussfäden dichter zusammenschieben. Köpergewebe sind, bei vergleichbarem Material und gleicher Einstellung, lockerer und schmiegsamer und fließender, aber auch dicker als leinwandbindige.

Der Name Köper stammt aus dem mittelniederdeutschen und bedeutet soviel wie Käufer oder auch Händler.

Die Atlasbindung

Im Gegensatz zur Leinwand- oder Köperbindung berühren sich die Bindungspunkte bei einer Atlasbindung nicht. Dadurch, dass die nächste Fadenverkreuzung erst zwei oder mehr Kett- und Schussfäden entfernt liegt, „schweben“ alle Fäden relativ lang, können dichter zusammengeschoben werden, verdecken dadurch nahezu die Bindungspunkte vollständig und bilden einen – wenngleich auch kaum erkennbaren, wenig ausgeprägten – Grat.

Die Fadendichte ist beim Atlasgewebe deutlich höher, wodurch diese Gewebe über mehr Glanz, Fülle und Schmiegsamkeit verfügen. Alle glänzenden Gewebe in Atlasbindung nennen sich Satin.

Der Name Atlas leitet sich vom arabischen Wort für „glatt“ her. (Quelle: Wikipedia)

Varianten der Leinwandbindung

Verschiedene Ballen von alten Leinenstoffen | Foto von Matthew Cassidy auf Unsplash

Die Ripsbindung

Rips ist eine Ableitung der Leinwandbindung und entsteht dadurch, dass man den leinwandbindigen Rapport verdoppelt oder gleich um mehrere Fadensysteme erweitert und so immer mehrere Fäden in Kett- oder Schussrichtung gleich bindet. Charakteristisch für eine Ripsbindung ist nicht nur, dass jeweils das eine Fadensystem das andere ganz oder fast abdeckt, wodurch die längs- oder quer laufenden Rippen im Gewebe entstehen – sondern auch, dass es sich bei diesem Gewebe um eines mit sehr dichter, geschlossener Struktur handelt.

Aus dem englischen Wort Rips (Plural für Rippen) entstand somit der Name für diese Bindungsart.

Die Panama-Bindung

Als Panama, Würfelbindung oder Mattenbindung wird eine weitere Variante der Leinwandbindung bezeichnet, bei der der Bindungsrapport sich um gleich viele Kett- und Schussfäden von gleicher Stärke (Glatter Panama) erweitert, sodaß sich als Bindungsbild ein Quadrat ergibt. Sind die Kett- und Schussfadengruppen unterschiedlich groß, spricht man von ‚Gemischtem Panama‘ oder auch ‚Würfelleinwand‘. Außer in vielen Gebrauchsgeweben werden Panamabindungen oft als eine von zwei Bindungen in Doppelgeweben eingesetzt.

Woher der Name Panama für diese Art der Bindung stammt, konnte ich nicht einwandfrei ermitteln. Es ist an manchen Stellen die Rede davon, dass es in Zusammenhang mit der Knüpfmethode der Panama-Hüte stehen könnte. Wobei diese Hüte, die seit dem 17. Jahrhundert aus dem Stroh der Toquilla-Palme geflochten werden, in Ecuador ihren Ursprung haben.

Varianten der Köperbindung

Foto von Patrycja Chociej auf Unsplash

Eine Köper-Grundbindung läßt sich mannigfach verändern, wobei sie ihre Gewebeeigenart und den unverwechselbaren Bindungsgrat stets beibehält. Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten von Mustern entstehen so durch ihre Ableitungen.

Dabei existieren verschiedene Verfahren zur Veränderung der Köperbindung, für deren Konstruktion gewisse Techniken als Ausgangsbasis genutzt werden, wie z.B. Flechtköper, Kreuzköper, Durchbrechender Köper, Köperneuordnungen, Veränderung der Fortschreitungs- oder Steigungszahl, Hinzufügen von Bindepunkten oder Zickzack- und Spitzköper bei Abwandlung der Gratrichtung.

Nachfolgend einige Beispiele von Abwandlungen der Köperbindung:

Fischerleinen (dicht gewebtes Leinen mit farblich variierenden Kettfäden, wodurch sich kaum sichtbare Längsstreifen im Gewebe ergeben)

Leinen-Fischgrat (ein sehr altes Webverfahren, das bereits in der Eisenzeit (750 v.Chr. – 1025 n.Chr.) angewandt wurde. Bei dieser Köperbindung wird in regelmäßig wechselnder Richtung gewebt, wodurch sich ein leicht geripptes Muster ergibt, das den Gräten eines Fisches ähnelt)

Leinen-Twill (nur ein anderer Begriff für Köper, der aus dem angelsächsischen Sprachraum stammt)

Leinen-Tweed (Tweed steht im Allgemeinen für köperbindige Stoffe aus reiner Schurwolle, haben ihren Ursprung in Schottland und sind oft in mehrfarbigen Garnzusammenstellungen in der Herrenmode zu finden. Im Tweel, wie die Schotten den Twill (also den Köper) nennen, liegt vermutlich der Namensursprung für diesen gemusterten Wollstoff, dessen Oberfläche meliert ist, etwas unruhig wirkt und kleine Noppen aufweisen kann. Ein dicht gewebter Tweed aus nassversponnenen Leinenrohgarnen in dunkleren Farbtönen gehalten, erreicht ein Gewicht mit dem sich ein ähnlicher Gewebetyp erzielen lässt)

Leinen-Serge (Serge nennen sich in Frankreich alle köperbindigen Gewebe. Das Wort Serge ist dem lateinischen Wort Serica entlehnt, welches Seidenstoff bedeutet. Jede/r kennt das robuste Köpergewebe ‚Serge de Nîmes‘, das aus Südfrankreich stammt. Aus ‚de Nîmes‘ (aus Nîmes) wurde Denim, der weltbekannte Jeansstoff. Leinen-Serge und Jeansleinen sind ebensolche abgeleiteten Bindungen, nur das anstelle von Baumwolle oder einer anderen Textilfaser hierfür Flachsgarne miteinander verwebt werden)

Leinen-Barchent (Barchent ist ein Mischgewebe, sich zusammensetzend aus einem Baumwollschuss und einer Leinenkette, wobei Ober- und Unterseite aufgeraut sein können. Barchent wird nicht ausschließlich in Köperbindung, sondern ebenfalls in Atlasbindung hergestellt)

Leinen-Gabardine (es mag Gabardine aus reinem Leinen oder mit einem Anteil von Leinen geben oder gegeben haben, ich konnte hierzu allerdings keine Beispiele finden. Gabardine ist eigentlich ein Kammgarngewebe, d.h. es wird aus dem Kammzug oder anderen feinen Tierhaaren, aus Chemiefasern, insbesondere Polyester- und Polyacrylnitrilfasern oder aus Mischungen dieser Fasern nach dem Kammgarnspinnverfahren in einer Köperbindung mit schräg verlaufenden Graten hergestellt, Quelle: Wikipedia)

Leinen-Drell (als erstes kommt einem vielleicht der Matratzendrell in den Sinn – ein dichter, strapazierfähiger und schwerer Leinenstoff in Köperbindung – denn dort kam der mit drei Fäden gebundene Stoff maßgeblich zum Einsatz. (trilix, lateinisch für dreifädig) Werden nur zwei Fäden beim Weben genutzt, nennt er sich Zwillich.)

Leinen-Kreuzköper (Grundlage eines Kreuzköpers ist entweder ein Kett- oder ein Schussköper, dessen Bindungsgrat halbiert und entgegengesetzt weitergewebt wird. Dadurch vermengen sich die Vorzüge einer Köperbindung (weicher, dickerer Stoff, höhere Fadendichte) mit einem unsichtbar werdenden Köpergrat zu einem flächigen Gewebebild. Kreuzköper lassen sich weitaus dichter in Kette oder Schuss einstellen und ihre Bindungspunkte berühren sich weniger als in der Ausgangsbindung – womit sich eine atlasartige Wirkung erzielen läßt. Deshalb nennt sich der Kreuzköper zuweilen auch falscher Atlas.)

Varianten der Atlasbindung

Mustermöglichkeiten oder Ableitungen hat die Atlasbindung eher nicht. Sie wird eingesetzt, wenn die Farbe oder das verwendete Material besonders hervortreten sollen, insbesondere bei zusammengesetzten Bindungen. Begriffe wie Kettatlas, Schussatlas oder Kreuzatlas tauchen dennoch als „Spezifikationen“ auf, nehmen jedoch hierbei einen engeren Bezug auf die eigentliche Webkunst (Anzahl verwendeter Schäfte, Regeln für aufgeführte Steigungs- und Fortschreitungszahlen u.v.m.).

Weitere Möglichkeiten von Bindungen für Gewebe

Ein zartes Leinen-Krepp

Der Vollständigkeit halber liste ich hier noch weitere standardisierte Bindungen auf, welche zum Teil auch aus Vollleinen (welches für mich aus den bereits erwähnten Umweltaspekten ja besonders wichtig ist) aber auch in Kombination mit Leinengarnen gewebt werden können.

Im Einzelfall heißt es bei der Begutachtung des einzelnen Gewebes spätestens ab hier für mich genau auf die verwendeten Garne zu achten.

Zusammengesetzte Bindungen (Erzielen von vielfältigen Mustern durch das Zusammensetzen von verschiedenen oder gleichen Bindungen mit Kett- oder Schusswirkung),

Kreppbindungen (feine, fallende Seiden- oder Wollstoffe wie Crêpe de Chine, Crêpe Georgette oder Sandkrepp, die nicht nur durch eine bestimmte Bindung erreicht werden, sondern eher selten zu findende, besonders hart gedrehte Garne benötigen),

Spezialbindungen (broschierte oder lancierte Gewebe und Gewebe mit farblichen Verpflechtungen),

Verstärkte Gewebe (um dichtere, fülligere oder wärmere Gewebe zu erhalten oder um die Ober- oder Unterseite des Gewebes verschieden zu gestalten wird ein einflächiges Gewebe um ein oder mehrere Bindungssysteme erweitert, d.h. die Oberseite des Stoffes besteht aus einem anderen Material oder verfügt über eine andere Farbe als die Unterseite des Gewebes. Hierbei wird zwischen Kettverstärkte Gewebe und Schussverstärkte Gewebe unterschieden, die wiederum auch jeweils im Wechsel gewebt werden können und sich dann mit dem Zusatz ‚mit Warenaustausch‘ benennen),

Mehrfachgewebe (im Webprozess werden zwei ähnlich starke Gewebe gleichzeitig hergestellt, die in auch ihrer Bindungsart zusammen passen müssen. Dazu zählen Hohlgewebe mit oder ohne Warenaustausch wie Schlauch- oder Doppelbreitgewebe, Beiderwandgewebe, Doppelgewebe mit Bindekette, Anbindung, Abbindung oder beidem. Auch drei oder mehrlagige Webformate sind möglich, jedoch eher selten zu finden, da sie sehr aufwändig herzustellen sind),

Damast (diese kunstvolle Webtechnik – ursprünglich auf einem Zugwebstuhl durchgeführt – ordnet man der Stadt Damaskus zu, daher ihr Name. Das reich gemusterte Gewebe, das durch je ein Kett- und ein Schusssystem auf einer – in der Musterung wechselnden – Kett- oder Schussbindung entsteht und dadurch schön glänzt, war anfänglich zumeist Seide. In China wurde dieses Webverfahren bereits im 9. Jahrhundert angewandt, ein paar Jahrhunderte später dann im Vorderen Orient, wo neben Damaskus auch Kairo und Alexandria frühe Zentren der Damastweberei waren. Auch Leinen läßt sich im Damast-Stil weben, der drei Merkmale in sich vereint: eine Grundbindung, Rapportkanten liegen einwandfrei gegenbindig und seine Konturen stufen sich mit mehreren Fäden ab)

und historische Bindungen.

Was sind Jacquard, Batist, Madras, Gaze, Voile und Co.?

Leinenjeans, Leinenkrepp, Belgisches Leinen, Feinleinen, Batistleinen, ‚Bauernleinen‘ (von heute)

Nachdem nun nach Bindungsarten grob sortiert ist, verbleiben immer noch ein paar sich nicht selbsterklärende Begriffe, die mit Leinenstoffen, welche sich für Bekleidung nutzen lassen, in Verbindung stehen können. Und um genau die geht es jetzt.

Jacquard (hierbei handelt es sich um einen besonders und reich gemustertes Gewebe, das so nur über die Jacquard-Maschine erzielt werden kann. Erfunden hat diese Webmaschine der Franzose Joseph-Marie Jacquard (1752-1834). Was der Damast bis dahin – in mühevoller Handarbeit auf Zugwebstühlen – an großmustrig Gewebtem zu bieten hatte, wurde mit dieser Erfindung vereinfacht, um ein Vielfaches an Mustermöglichkeiten erweitert und technisch revolutioniert.)

Batist (benannt nach dem französischen Weber Jean Baptiste aus Cambrai, der im 13. Jahrhundert einen Weg fand, die klassische Leinwandbindung weiter zu verfeinern. Batist oder auch Cambric (engl. für Cambrai) ist heute eine allgemeine Bezeichnung für ein sehr leichtes, feinfädiges Gewebe und weist damit nicht mehr ausschließlich auf Leinen als Grundlage hin.)

Gaze (ein leichtes, halbdurchsichtiges, gitterartiges Gewebe in Leinwandbindung oder Scheindreherbindung (auf einem speziellen Gaze-Webstuhl gewebt), das mull- oder netzartig daherkommt. Die Herkunft des Namens ist ungeklärt. Der Ursprung könnte in China liegen, da dort mit Gase ein Seidengewebe bezeichnet wird. Ähnlich in Leichtigkeit, Durchsichtigkeit und der zarten Struktur ist das hierzulande besser bekannte Käseleinen oder auch Siebleinen, das zum Abseien der Molke in der Käseproduktion verwendet wird.) Gaze und Käseleinen werden zu den Leinentransparenten gezählt, wie auch der nachfolgende

Voile (ebenfalls ein federleichtes, schleierartiges und halbtransparentes Gewebe in Leinwandbindung für das nur feinste, hartgedrehte Garne verwendet werden. Der Voile existiert heute auch in Synthetikfasern, doch nur in Naturfasergeweben wie Leinen behält er seinen charaktervollen und lebendigen Glanz. Der Name Voile stammt aus dem Französischen und bedeutet sowohl Segel als auch Schleier, Schleiergewand.)

Bauernleinen (dicht und fest gewebtes, leicht gröberes Leinen. Früher erhielt Bauernleinen – das wie der Name schon sagt noch zuhause selbst gesponnenen wurde – seinen charismatischen Charme durch kleine Unebenheiten wie Garnverdickungen oder kleinen Knötchen in Kette oder Schuss. Auch dadurch, dass mehrere Personen hintereinander daran webten und jede/r einen anderen Webstil pflegte, verwandelte sich jedes einzelne Gewebestück in ein Unikat. Heute wird maschinell versucht diese spezielle Eigenart zu reproduzieren, doch wer echtes, altes Leinen in den Händen hält, erkennt auf den ersten Blick den wahren Luxus.)

Leinenkaro, Schaftkaro, Madras (alle drei zeichnen sich durch ihre Quadratmuster im Gewebe aus, die dadurch entstehen, dass Kett- und Schussfäden im 90° Winkel streifenweise miteinander verkreuzt werden. Beim Schaftkaro wird nur eine Farbe verwendet und die Karos changieren gegen das Licht. Häufig anzutreffen ist das Schaftkaro bei hochwertiger Tischwäsche oder ebenso kostbaren Geschirrhandtüchern. Beim Madras, der seinen Ursprung im Süden Indiens in der Stadt Madras (die heute Chennai heißt) hat, handelt es sich eigentlich um kunterbunte, regional typische Karos in leuchtenden Farben aus Baumwolle. Auch Leinen läßt sich in variierenden Farbmixen zu farbenprächtigen, karierten oder streifenartigen Stoffen weben.) So auch die drei nachfolgend aufgeführten, klassischen Gewebemuster:

Eine kleine visuelle Zusammenfassung am Ende

Abschließend habe ich das Thema Leinengewebe nochmals visuell sortiert, denn ich finde, dass sich als Laie schnell der Überblick übers Ganze verlieren läßt. Vielleicht wird damit ja – für die eine oder den anderen – ebenfalls die Suche nach gewebtem Vollleinen vereinfacht?

Ausgegangen bin ich davon, welche der beschriebenen Leinenstoffe als Meterware derzeit im Handel für ‚Ottonormalverbraucher/innen‘ aus europäischer Produktion angeboten werden. Per Klick auf die unten stehenden Reiter gelangen Sie zur Siebung à la grünes Pony.

Foto von Engin Akyurt auf Unsplash

Foto von Divazus Fabric Store auf Unsplash

Kleines Zwischenfazit zu nachhaltigen Leinengeweben

Meine heutige, kleine Exkursion in die Welt der Bindungen ist hoffentlich insofern hilfreich gewesen als dass sich damit nun besser einschätzen läßt, wann es sich um Gewebe aus reinem Leinen aus der Naturfaser Flachs handelt und wann eher nicht – sowie was sich hinter allgemein gebräuchlichen Fachbegriffen aus Webkunst und Mode (rund um das Thema Leinen) verbirgt.

Dass Leinengewebe also solches schon nachhaltiger ist, weil die dafür verwendete Flachsfaser größtenteils aus Europa stammt, diese ein nachwachsender Rohstoff ist und als vegane Zwischenfrucht auf den Äckern zudem einen positiven Einfluss auf die Qualität der Böden hat sowie dass für die Herstellung dieses Textils (vom Anbau bis zur Produktion) weitaus weniger Wasser benötigt wird, war mir bereits zu Beginn meiner Recherche für diesen Beitrag bekannt und darüber habe ich bereits gebloggt.

Aus umweltorientierten Aspekten bedarf es (aus meiner persönlichen Sicht) noch um etwas mehr, um die einzelnen Unterschiede der – sich im Händlerangebot befindlichen – Leinenstoffe in ihrer Nachhaltigkeit zu unterscheiden. Daher habe ich mich entschieden, diesen Artikel aufzuteilen und in einem nächsten Beitrag weiter darauf einzugehen. Mehr dazu finden Sie unter: Leinengewebe, welche sind die nachhaltigsten? Teil 2.

Flachsblüte | Foto Pixabay